星になりうる

2021年12月15日

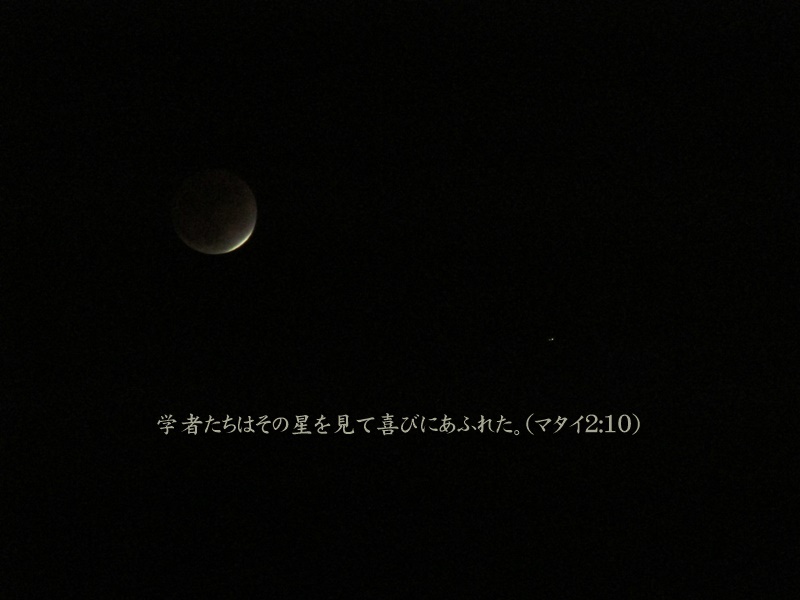

学者たちはその星を見て喜びにあふれた。(マタイ2:10)

クリスマスの名場面である。占星術と天文学とがいっしょになったような、当時の賢者が何人か、はるばるイエスの誕生を訪ねるという物語。いったいユダヤの王として生まれた方はどちらだろう。とりあえずエルサレムに来てみた。きっとヘロデ王の後継ぎだ。王宮を訪ねると、そんな子はいないという。ヘロデが、見つかったら教えてほしいと謙虚な言い方をするものだから、博士たちは探しに出かけるけれども、慣れない場所で、しかも宛がないため、どうしようかと案じていたに違いない。

そこへ、星が現れた。祖国でユダヤを指し示して案内した、あの星だ。それで喜びに溢れたというわけだ。これは、並大抵の喜びではなく、全身で喜び湧き上がるものを表現しているともいう。

その星は、すでに輝いている。常に輝いている。私たちを導く星もまた、そこにある。ただ、その星が輝いているのだと思うのは、私たちの側の主観的なものである。その星は、地球からどう並びどのように見えるのかということになどお構いなしに、ただ星としてそこにあるだけだ。星は遙か離れた小さな地球という星で人間がどのように自分のことを見ているかなど、全く知る由もない。

だが人の方は、これほどにその星の輝きを喜んでいる。これとどうつながるのか、繰り返すが、星自身は何も気にしていない。

ふと思う。私などは愚にもつかないような者であるとはいえ、神に呼ばれたとなれば、もしかするとその星のような存在として立てられている可能性はないか、ということを。

仕事で子どもたちと接するが、今日のネクタイはイルカだね、などと言われることがある。服飾についてはやはり女子がよく気づくが、言われて、ああ確かに、と思うものである。自分では見られている意識がないが、結構観察されているものだ。子どもだから気軽に言うのかもしれない。大人だったら、気づいていても口にしないということもあろう。だからそれなりにちゃんと観察されていると意識するべきなのだ。ぼさぼさ頭で、さして取り上げるような服を着ているわけではないのだが。

自分は何をしているわけでもない。愚にもつかないことばかりして、また言っているにしても、見られているかもしれないことは否定できない。いや、注目されているぞなどと自惚れるのではなく、誰かひとりくらい、という程度の言い方をしているつもりだ。あの星のように、誰かがどこか私の知らないところで、こちらを光として見ているかもしれないと考えてみるのだ。私自身が光を出すとは思えないから、まるで月のように、神の光を反射しているだけだろう。何かしら見えて、ひょっとすると何かの道標になっていないとも限らないわけだ。

暗闇のような中で暮らしている人がいる。光が未来からも射してこない。いつ朝が来るか知れない夜が続いている。生活の苦しさ、人間関係での辛さ、こうしたものが近年「生きづらさ」という言葉で表現されているが、生きることが辛いというのは、なんとも切ないし、なんとか生きてほしいと私からは願うばかりだが、生きているのが辛いのだというその声を、事情を知りもしない者が安易に慰めるような傲慢なことは、控えなければならないとも考える。

星として輝いていられたらいいと思う。できるだけ自分の凸凹を平らな鏡面のようにして、神の光を反射させたらいいと思う。そして光はこちらから来ているのだ、と指し示すような役割が果たせたらと願う。また、何かの拍子に、私自身が燃えることにより光が発されることがありうるとすれば、それはまた喜ばしい。何かしら声を挙げることができたらと思う。あるいは祈ることでもそれは起こりうるとも思う。

クリスマス物語は、私たちがただ受けるしか能のない存在であることを教えるものであろう。人は自分で自分を救うことはできない。神は救いであるというそのイエスの名が象徴しているように、そして救いの主は、人のあずかり知らぬところから世に訪れてくるものであるということを、徹底的に教え込むような勢いがそこにある。しかし、それを受けたのであれば、その光を受けて輝くこともできるのだという希望も、そこに含まれていると考えてはいけないだろうか。自ら燃えるなどできそうにはないが、それをありえないと否む自由は、人間にはないものと思う。己れが、汚れただけのものから何かしら変えられることがあるという知らせが神から伝えられたなら、それを拒む理由はないのである。