【メッセージ】見守る主と見上げる人

2019年10月13日

(詩編121:1-8)

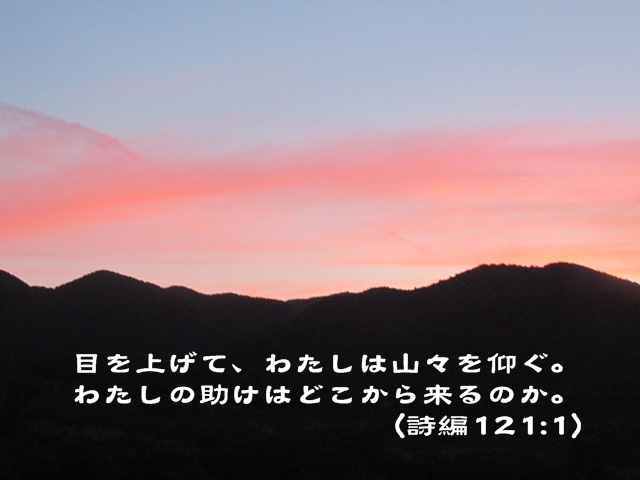

目を上げて、わたしは山々を仰ぐ。/わたしの助けはどこから来るのか。(詩編121:1)

詩人は都を目指しています。日本でも伊勢詣りは大きな楽しみのイベントだったことでしょうが、閉鎖された社会の中で生活している人々にとり、おおっぴらに旅ができるというのは、私たちとは違う感覚があったことでしょう。聖地エルサレムへの旅は、現代なら宗教的情熱の故であることが多いでしょうが、たんに観光気分というのが正直なところである場合も多かったのではないでしょうか。しかし、いくら観光気分であったとしても、それなりのムード作りというのはあり、こうした「歌」を口ずさむのがその旅のルールだ、などということになっていれば、喜んで「信仰深い」歌を歌いながら歩いていたことでしょう。

そのような歌の歌集のような効果をも有していたでしょうか、この辺りの詩編は、「都上りの歌」がまとめられており、120〜134編は、そのような主旨の作品が集められています。中でもこの121編は壮大な風景の中に力強い信仰が窺え、また、なにより主が災いから守ってくださるという確信が与える安心感という点でも、人気があったのではないかと思われます。

121:1 目を上げて、わたしは山々を仰ぐ。わたしの助けはどこから来るのか。

荒野の厳しい自然環境の中で見上げる山は、日本人が原風景として和んで眺める緑の山とは趣が異なることでしょう。孤独を感じさせ、人なり獣なりいつ敵が襲ってくるか知れず、また水や食糧の調達も不可能な、そんな山を見上げているのではないかと想像します。かつて和辻哲郎が『風土』の中で、これらをモンスーンと砂漠の気候の違いがもたらす思想の問題として捉えたことは有名です。詩人の立っている場所は、どうしても助けが必要な場所であるのです。

121:8 あなたの出で立つのも帰るのも/主が見守ってくださるように。今も、そしてとこしえに。

ここで詩の最後を取り上げます。イスラエルの文学は、しばしばこのように最初のことが最後に対応する形で意識的に記されていることが多いのです。するとすぐに気づくのは、最初に助けを求めていたのが「わたし」だったはずなのに、最後は「あなた」を守るように、いつの間にか変化してしまっていることです。

ここに、この詩の構造上の変化があると見ることもできます。しかし、そのことはいまは拘泥しないでおきましょう。助けはどこから、という問いに対して、主がとこしえに見守っているという解決が得られたのです。

121:2 わたしの助けは来る/天地を造られた主のもとから。

実はこのように、どこから来るのかという問いかけには、即座に解答が与えられていました。助けが来るのかどうか。来る。どこから来るのか。主のもとから。主はこの天地全てを造られた方である、そう言うのです。私たちは今の時代、自分の中から助けがあるように自分をチアアップすることがあります。自分を信じて立ち上がる、という歌がたくさんあります。しかし聖書はそんな無理を言いません。自分というものを信頼することの虚しさを暴きます。さて、それではそれはどのような助けだというのでしょう。それはこの詩の、終わりから二番目に解答されています。

121:7 主がすべての災いを遠ざけて/あなたを見守り/あなたの魂を見守ってくださるように。

災いを遠ざける。そして見守っている。それは事故から守るという意味のほかに、魂を見守ってくれるという内容がある。私たちのことを、その魂から守っているというのはなんとうれしいことでしょう。無病息災さえあれば満足というのではないのです。私たちは、魂から守られている。それは、汚い心をもつ私たち人間からするとある意味で恐ろしいことではあります。けれども、それが喜びと安心になるというところに、信仰の醍醐味があり、本質があります。自分の心が汚く悪に満ちているという現実を押さえながらも、この事実だけは知っておきたいものです。

121:3 どうか、主があなたを助けて/足がよろめかないようにし/まどろむことなく見守ってくださるように。

わたしの助けが主から、外から来るということを自分に言い聞かせた直後、視点は「あなた」に向けられています。足がよろめかないようにしてくれる。主はあなたの困難を見逃すようなことがなく、ずっと見張っているというのです。しかしやはり私たちは戸惑います。一体「わたし」とは誰か、「あなた」とは誰か。そこに自由な「あそび」があるのではないかと捉えてみたいとここでは考えます。詩人は都に上っている。そして同じように巡礼の仲間がいる。詩人は、わたしには助けがあると信仰を告白する。その主は同胞よ、あなたにも及ぶのだと励ます。一番分かりやすい構図はこのようでありましょう。が、少し別の角度から見ることも許されるのではないか、と考えるのです。そのことはもう少し後でお話しします。

121:6 昼、太陽はあなたを撃つことがなく/夜、月もあなたを撃つことがない。

これが、あなたを主が助けてくださるように、という祈りに対応する、後半部分です。主がしっかりとあなたを見守り、よろろくことすらないようにしてください。主はまどろむこともないのです。だから、昼も夜も、あなたは守られます。あれだけの直射日光だらけの地です。日射病はいまの私たちにも理解できますが、月射病というのは分かりづらくなっています。しかし、人の生理が月のリズムに影響されるという説は完全否定されることがなく、月と干満現象は確かに対応していると言えるでしょう。かつて月が人を狂わすと考えられていたのも故無きことではないと思われます。狼男伝説が私たちの文化に遺されています。しかしまた、アブラムが出て来た遠い地域あたり、広くバビロンやペルシアなどでは、月が神として崇められていたということも知られています。すると、日を崇めるのはエジプトにあったと理解するなら、こうした外敵やその文化のことも含んでこのような表現を持ち出したとも考えられます。こうした神々へとよろめかないように、見守ってくださる主への信頼を歌うことには、大きな意味があったと言わざるをえません。

121:4 見よ、イスラエルを見守る方は/まどろむことなく、眠ることもない。

121:5 主はあなたを見守る方/あなたを覆う陰、あなたの右にいます方。

このような構造で詩を見てくると、この中央にあるものがひとつのまとまりを成していると見なされ、また中央にあるこのことこそ、この詩の主眼点であると理解するのが普通です。ここに強調されているのは、やはり「見守る」ということです。人間が見守るというのは心許ないものです。見守るだけで何も手出しをしない、というのは私たちの言葉では意気地なしで、無責任なことのように響きます。日本語では「見守る」というのは必ずしも良い意味には聞こえません。しかし主にとり見守ることは、手を出すことと等しくなります。神は言葉がそのまま存在となるお方ですから。

かつてエリヤがバアルの預言者たちに向かって、おまえたちの神がおまえたちの叫びに反応しないところを見ると、さてはバアルは旅に出ているのか、あるいは眠っているのかもしれないな、と揶揄した場面を思い起こします(列王記上18:27)。しかし、イスラエルの主は違います。出エジプトの旅の中で、常夜灯の規定において、主は寝ずの番をされるのだから、と言っているところがありました(出エジプト12:42)。見守ることにおいて、神は絶大な保護を私たちに向けてくださっていることが分かります。あなたを覆うということで保護を示しているし、あなたの右にいるというのは、あなたのために力を発揮するということです。聖書では右という場所、右という座は、力の象徴です。あなたを助ける主であることを、詩人は一番伝えたい気持ちでいるはずなのです。

こうして、この詩は、主がまどろむことなく常にあなたを見守っている、このメッセージを以てピークに達しました。さあ、「見よ」と、詩人が、相手に注意を促します。この方は、イスラエルを見守る。イエスの後には、新しいイスラエルとして、イエスの弟子たちがそこに連なっていることでしょう。主はまどろまない。眠らない。まさにあなたを見守っている。あなたを攻撃する者から覆い守り、あなたの力として働く。頼もしい宣言ですが、ここで私はふと、詩の中の「わたし」をキリストの視点に重ねてみることを試してみました。キリストは子として、父に信頼を置きます。父からの助けを信頼しています。あるいはその助けというのは、聖霊という形であってもよいと感じています。このキリストが、弟子に対して、私たちに対して、「あなた」と呼びます。「あなた」を見守る方なのですよ、と。

キリストは私たちの友にもなりました。洋楽にはしばしば、君を助けてあげようという歌詞や、友に助けられるという構図が出てきます。君を助けるというのは、キリストが呼びかけていると理解する」は近年、一種のゴスペルであるとして盛んに歌われています。「You've Got A Friend」の歌詞は涙が出そうなくらい見事な友情であり、キリストの助けを響かせます。キリストが「あなた」に、主は見守っていますよ、と告げるこの121編に加えて、キリスト自身が友となるという構図を重ねると、なんと壮大で愛に満ちた助けの物語が展開するのだろうとわくわくしてきます。

この後は、蛇足として、もうひとつ、詩の最初の場面に対する私の思いを付け加えます。詩人は「目を上げて、わたしは山々を仰ぐ」と言いました。そう、目を上げているのです。お尋ねします。最近、山を、空を、見上げたことがありましたでしょうか。詩人は、天を見上げています。それはさしあたり、神の国のことではありません。神の作品としての大自然、被造物の大いなるものを見上げています。それは、自分より大きいから「見上げる」と言うのです。そう、人は見上げるしかない。人は小さなものでしかありません。

だのに、なんだか自然を従え支配しているかのように、人間は思い込んでいます。いつから、このように自然を見下しているつもりになったのでしょう。アジアでは、自然の一部としての人間、自然と一体である自身を意識すると言われます。ギリシア文化をも引き継いだヨーロッパ文化では、自然をやがて対象化し、荒野の自然との対決姿勢を顕わにしました。和辻哲郎の「風土」がそういうイメージを日本人に決定づけました。

けれども、目を上げるというのは、嘆願や感謝の祈りをささげる時のポーズであるという理解もあります。罪は神の怒りであり、それに襲われると目を天に上げることができないからです。私たちが目を上げるのは、感謝する思いがあるときです。見下しているときには、目を上げないのでしょう。しかし、ここで釘が刺されます。目を上げるほうがよいのかどうか、反省させられるのです。目を上げることもできなかった取税人が神により義とされ、大いばりで天を仰いだファリサイ派の人は、人の目だけを意識していたというのです(ルカ18:13)。

なんのために目を上げるか。自分を誇示するためでなく、自分の小ささを弁えた上で、空を仰ぎたいものです。救いは、そのように私たちの外からくるのですから。