啓示

2019年4月28日

日常的に使う言葉とは言い難い。「おれ、啓示受けてさぁ」などと会話を始める人がいたら、かなり引くでしょう。「刑事?」「掲示?」と漢字を確認したくなるし、京都にいた私にとっては「京滋」が妙になじんでいます(因みに京都と滋賀のこと、阪神みたいなもの)。

英語だと Revelation ですから、日常的には「暴露」なんかのことで、「衝撃の事実!」みたいなものを表すことができるでしょう。新約聖書の原典であるギリシア語だと「アポカリュプシス」のように発音する言葉です。「離れる」を表す「アポ」が、「覆う」を意味する「カリュプトー」と結びついて生まれた言葉です。「シス」は、(抽象的な)名詞を作る部分です。英語は、この意味を受け継いだラテン語に似ており、概念的にも重なるのではないかと思われます。

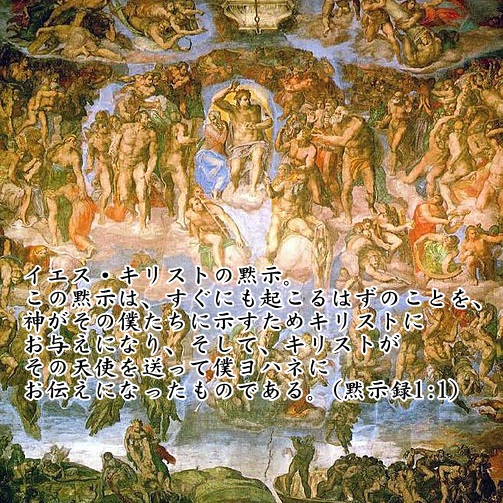

覆いが取られて、隠れていたものが顕わになること。このイメージもあって、新約聖書およびキリスト教で使う聖書全体の最後を飾る謎の書物「ヨハネの黙示録」の名前が実はこれです。同じ語をこの時には「黙示」と日本語では訳します。黙示録には実はこの語は、最初の節に一度しか登場しませんが、それが書のタイトルとして通用するほどに、その書の特色を表していると考えられています。確かにローマ帝国に知られたらただじゃすまないような内容ですから、隠されていたの当然ですが、もし読まれても、表面上は暗号のような謎めいた物語ですから、ちょっと見ただけではローマ帝国のことだとは分からないようになっています。つまり、書かれた状態であっても、まだ隠されているわけです。それが、知恵のある者、信仰のある者にとっては、明らかにされる、それ故に、覆いが離れるというつくりの語によって、その特色が語られることになっていたということになります。

たとえば新約聖書では、同じギリシア語が、場合によっては「信仰」と訳され、別のときには「信頼」とか「忠実」とか訳されるなど、言語の翻訳は必ずしも一対一対応が成り立つわけではありません。そこでこの場合も、「啓示」と訳したり「黙示」と訳したりすることがあるというわけです。但し「黙示」という訳語そのものは黙示録1:1のみです。

これに対して「啓示」と訳されたケースは17節あり、旧約聖書でもまず申命記にひとつ新共同訳は「啓示」を用いています。

隠されている事柄は、我らの神、主のもとにある。しかし、啓示されたことは、我々と我々の子孫のもとにとこしえに託されており、この律法の言葉をすべて行うことである。(申命記29:28)

このときには、深い意味があるようには感じられません。顕わになること、明らかになることという程度の意味で、同じヘブル語は他に実に多数用いられているのに、「啓示」と訳された場面はこの一箇所しかないという、不自然なものです。新共同訳が多少統一感のない訳になっていた故であるかもしれません。聖書協会共同訳では「現されたこと」と直されています。従って、この申命記の新共同訳は、啓示の言葉の理解にあまり参考にならないでしょう。

旧約聖書にはもうひとつ、黙示と呼ぶに相応しい書があります。ダニエル書です。キリスト教世界ではこのダニエル書は預言書に含めて考えられており、四大預言書などと申しますが、ヘブル語聖書では、これは預言書とは別扱いをしており、「黙示文学」として、詩編や箴言などの仲間にカウントされているのです。確かに、ライオンの話や燃える炉に入れられる話など、子どもに話すにもってこいの物語も混じっていますが、多くの部分が謎めいた奇妙な世界観を現すものとなっていますから、黙示と呼んでもその通りだろうと思います。

ペルシアの王キュロスの治世第三年のことである。ベルテシャツァルと呼ばれるダニエルに一つの言葉が啓示された。この言葉は真実であり、理解するのは非常に困難であったが、幻のうちに、ダニエルに説明が与えられた。(ダニエル10:1)

残念ながら、ここで「啓示」という訳語を用いた原語も、先ほどの申命記の場合と同じで、何十箇所も使われている語を不自然に訳した結果でしかないようです。

そこへ行くと、新約聖書ではまずルカによる福音書の有名な個所に「啓示」が出て来ます。

異邦人を照らす啓示の光、

あなたの民イスラエルの誉れです。(ルカ2:32)

マリアの賛歌ですね。立派な名詞形として使われており、文語訳がこの語をほぼ無視して訳しているほかは、見渡す邦訳はすべて「啓示」の語を用いています。でないと訳しにくいのですね。

この他は、殆どパウロ書簡です。また、パウロの思想を明確に受け継いだエフェソ書に三度、同じくパウロ思想を焼き直したペトロ書第一に一度、「啓示」という訳語が見られます。明らかにパウロと認められる書簡においては、十回使われていると言えそうです。その多くは、「啓示」という特別な訳語を用いたほうがよりよいように見えますので、だんだんと特別な意味合いをもって受け容れられていったことが窺えます。

どんな覆いが取り払われ、知られるようになったのでしょう。あるいは、それを誰が取り払うのでしょう。聖書ではしばしば、受動態の主語がないときには、それは神が主体であるものと見て味わうとよい事態に出会います。この覆いを取り除くのも、神だとして読むとよいのではないでしょうか。

聖書を開くと、誰もが同じ言葉を目にします。けれども、その言葉が自分の心の中に入っていく、あるいは自分がその言葉の世界に入っていく、そうした体験をもつひとと、もてないひとがいます。これを、聖霊の業とよく称しますし、目が開かれると称することもあります。神秘的な事態と捉え、一種比喩的な表現をとるのでしょうが、確かに何故と説明ができないものでありましょう。誰かにキリストのことを伝えようにも、聖書をその人が開くだけでも大変なのに、さらに開いてもこのような開かれる経験が必要だとすれば、確かに伝道は困難だし、またそれは人間の仕業ではないというのも当然です。いえいえ、他人ばかりでなく、自分こそ、実はまだまだ聖書の中に見るべきものが見えていない、開かれていない、というところからスタートしていくことが必要であるはずです。

自分の努力によるのでもないし、自分の功績に基づくものでもありません。隠されていたものが開かれて顕わになること、まさに啓示によって、教えられ、気づかされ、喜びの道に導かれていくのでしょう。

なお、ギリシア語に「アレーテイアー」という言葉があります。これは、notを意味する「ア」が、隠すことを表す語に付けられてできた言葉です。ハイデガーがこのことを大きく取り上げ、まさにそのようなものとして「アレーテイアー」概念を主張しました。これは日本語で「真理」と訳します。かつては、神の言葉が現実の存在になったと考えられるように、存在と思惟との一致というところにこそ捉えられていたのが真理概念でした。ハイデガーは、それはキリスト教に由来するというよりも、プラトン以来ギリシア哲学で歪み始めた考え方であり、もっと本来は、この語源にあるように、隠されていたものが開かれて示されていくところにあったのだと主張しました。現代哲学の大きな気づきとして、大きな影響を与えることとなりました。

隠れているものも明らかにされる。それは希望であると共に、人の罪はそれを恐れとして捉えます。神の前に、私たちはどう立つのでしょうか。そのときキリストは、何をしているのでしょうか。考えたいのは、そこのところにあるような気がします。