誰への話なのか

チア・シード

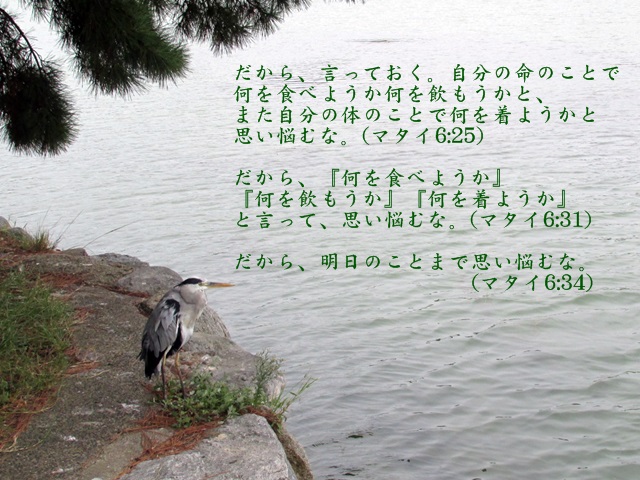

マタイ6:25-34

だから言っておく。どう「だから」なのでしょうか。他人に見せかけることばかりしなくてよいこと、宝は天に積むべきこと、中にある光が明るくさせること、神か富かどちらかを原理とするしかないこと、これをマタイのイエスは語ってきた。「だから」に違いありません。「だから」自分の命のことで思い煩うな、というのです。

衣食住を事欠くというのは心細いものですが、もっと大切なところへ目を向けるならば、必要なものは与えられるというわけでしょうか。イエスの教えが妙にありきたりの宗教、殆ど世の知恵と呼んでよいようなものに成り下がっていないでしょうか。神への信仰こそ第一であり、日々の嫌悪すべきものも、その都度のものに過ぎない、だなんて。

そんなものは永遠のものではない、と妙に分かりやすい教えになってしまっていないでしょうか。ただ、ここで気づきたいことがあります。この山上の説教が提示したシチュエーション通り語られたというりも、随所でイエスが語ってきたことを試みたマタイが一つにまとめたという捉え方をするならば、なおさら気づきたいのです。

ここでイエスは、誰に対して語っているのでしょうか。それは、貧しい人々に対してであるはずです。これを金持ちに話しているとは思えません。社会的弱者に向けてですし、衣食住に事欠いている人々に向けてだからこそ、思い悩むなと語れるわけです。では、ファリサイ派のような宗教的エリートたちはどうでしょう。そこにいたでしょうか。

いなかったからこそ、それを非難することが言えた、という考え方も成り立つでしょう。日ごろ貧しい人々を精神的に虐げている、宗教指導者の「立派な人」を前にして、正面切って批判することを言うと危なかったのではないか、という考え方にも一理あります。マタイの編集は、エリートたちに聞かせたくない教えとしてこれらをまとめたのだ、と。

しかし結局ファリサイ派との対立は際立っていき、そのためにイエスは殺される運命に導かれます。マタイの意図は、このようなイエスの教えがファリサイ派にも聞こえていた、という設定であったと思われます。いえすの命を狙う動きは、こうした教えの内容が伝わっていたという背景を想定させます。偽善者呼ばわりされていたことを知っていたはずです。

マタイの描くイエスは、貧しい人々へ福音を語る一方で、エリートたちへの批判も同時に語っていることになります。「あなたがたは」と立て続けに呼んでいるのは貧しい人々なのですが、その言葉の矢の一部は、批判されねばならない宗教的指導者やエリートたちに確実に向けられていました。同じ言葉が別々の効果をもたらしさえするのです。

このことは、私が聖書について語るときに、どちらを向いて、あるいは誰のために語るかという問題と重なってきます。人を非難したり皮肉ったりする腹をもちながら福音を語るような真似はしたくありませんが、誰に向けての言葉なのか、まずは誤解なく語りたいと思います。「だから」の言葉が、その向きを定める一つの効果をもたらすサインだと自覚して。