いまという終末

チア・シード

黙示録22:6-21

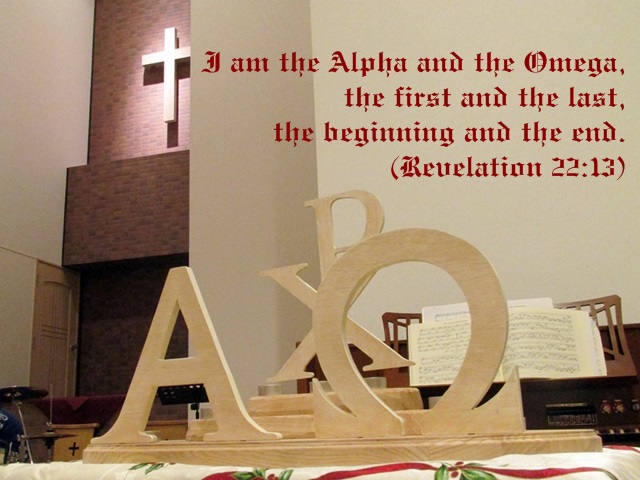

アルファであり、オメガである神。神は、存在するもの始源から終末までを支配します。創世記が存在のスタートを描こうとするなら、黙示録は存在の終わりを告げます。だがこれは終わりなのでしょうか。永遠はどうなったのでしょうか。黙示録のエンディングは終わりに過ぎず、もはや初めではないのでしょうか。この世、この代は終わりますが、神の支配、神の国は聖なる都、新しいエルサレムが降りてくることにより永遠となります。

ユダヤ人の夢である、ダビデの王座の終わりなき支配が、ソロモンの栄華にも勝る光景としていま目の前に現れます。黙示録記者はここに、ユダヤ人のための終末の風景を描いているかのようです。夜のない国、命の水の川のある国、主の光に包まれている姿が見せつけられた後、天使は、この預言の言葉自体について権威付けを与えようとします。

この天使の登場には、ひとつの注目したい構造があります。聖書は、聖書自身に言及することができる唯一の書です。自己についての言明は究極のところでパラドクスに陥ることになるのですが、それが有限な存在者の宿命です。しかしヨハネは、この書の作成自体にも触れることができており、自らそのシーンに登場させています。

天使にひれ伏すヨハネに対して天使が告げました。神をこそ礼拝せよ。気をつけなければなりません。私たちは、神ならぬものを神として礼拝してしまいがちなのです。気づかないところでそれをやってしまう恐ろしさがあります。自分では神を礼拝している、という大義名分を掲げるのですが、別のものを頼っており、そのことに気づかないことが起こっているのです。

時の迫りがここに述べられています。時に秘密にせよとも言われた幻の情報が、ここでは秘密にすべきではないと命じられます。もう間もなくのことだから、告げ知らせよというのです。そうであれば、待たされている歴史がその後続いている中で、私たちもこの風景を味わうことがないままに、たた幻の中でのみ噂されたものであった、と片付けてしまうことになるのでしょうか。命の木も、絵空事であるかのように、どうせ得られることのない代物にすぎないのでしょうか。

来てください、という叫びは空しく続くだけなのでしょうか。ここに「わたしイエス」が証しをしたと言われています。イエスとは誰のことでしょう。錯綜した幻が入り乱れる黙示録でありますが、十字架と復活のイエスが、その血を懸けてもたらした命に、何か偽りがあると私たちは疑うのでしょうか。福音書のイエスが、永遠の命を求める者にヒントを与え続けていたのは、その謎を解けという意味ではなかったと思われます。最初から最後まで、従えという命令を引き受ける先に、答えがあるのではないでしょうか。この「いま」という名の終末の中で。