命の涸れた谷で

チア・シード

詩編42:1-12

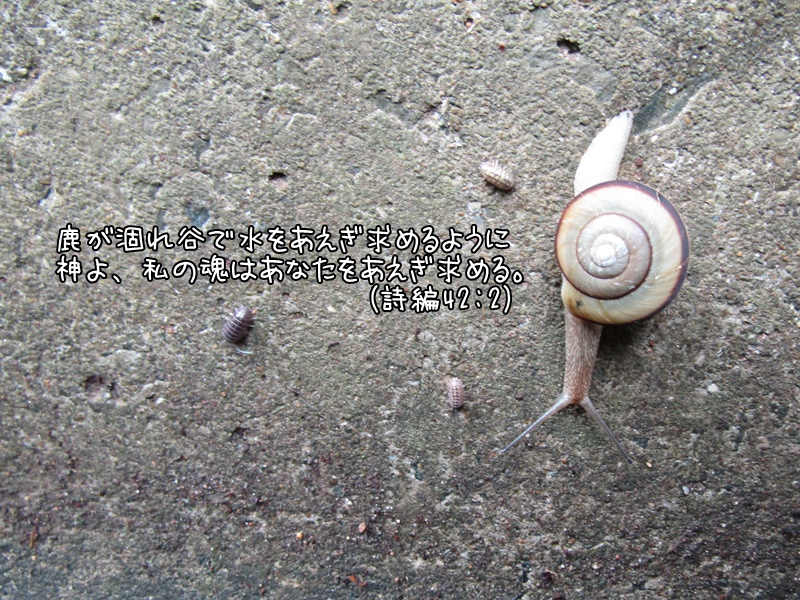

そこは、涸れ谷。鹿が水を求めてやってきますが、そこに水はありません。水のように、直接命に関わるものを、私たちも求めては、それがないと落胆することがあります。詩人は、ここで主自身を求めています。私たちがこのように、主を、喘ぎ求めるということがあるでしょうか。あっても、果たしてどの程度なのでしょうか。

魂が、生ける神に渇いているという体験を、いったいどれだけのクリスチャンがもっているというのでしょう。いつ神の顔を仰ぐことができるのか。教会が、救いも知らない名前だけの説教者を立ててしまったとしたら、そこではもう命のある説教が語られなくなります。それを聞くことが礼拝だと満足していることは、本当に涸れ谷になる道となります。

主はどこにおられるでしょうか。主の言葉を、主に会ったことがない者が、語ることはできません。そうした事態を見る中で、私はこの詩編の生々しい感覚を与えられていました。涙を食べるしかありません。おまえの神はどこにいるか、などと教会組織の人々は言うのです。ちゃんとここに神はおられるではないか、と笑みを浮かべて迫ります。

でも、サウルは、神が自身を離れたことには気づいていませんでした。当人は、自分が神ならぬものを喜んで崇めていることになど、気づかないことが、あるものです。この詩人には、同じ祭りに集う人々が周りにたくさんいました。同志のような人々と共にいました。かつては、喜ばしい交わりがありましたが、今や苦しめる者に私は取り囲まれています。

そのとき、詩人は、つまり私はひとり神に祈ります。生ける神に祈り、岩なる神の上に立ちます。この苦しみは何なのか。虐げの中に自分は何故置かれているのか。うち沈んだ魂は、主とのみ結びついて、そこにある命を見出そうとします。もう呻く必要はありません。神を待ち望み、神を褒め称え、主こそ救いだ、とわが魂は賛美するのです。