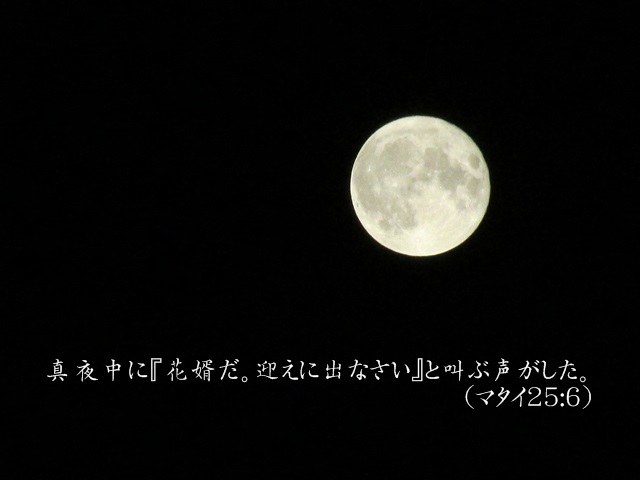

真夜中

チア・シード

マタイ25:6-13

「真夜中に。」この場面はこの言葉から始まっています。しかし普通、ここから切って読むことはありません。たとえ話の途中なのです。いきなりここからこの場面を見るのは新鮮です。展覧会を入口から入らず途中の部屋に入って見始めるようなもので、「順路」が異なると、展覧会の印象も代わり、別の気づきが与えられるかもしれません。

聖書のストーリーは展覧会の絵と同じではありませんが、一つの喩えにはなりそうです。だから、その前提を知らないままに、ここから入ったことにします。「真夜中」でした。いま自分のいる世界を真夜中だと思う人は、いつの世にもいます。こんな悪、あんな悪がなんと多いことか。人間はなんと醜いことか。確かに、それは嘘だとは言えません。

但し、実のところ自分自身こそが暗闇の中にいるからこそ、そのように思えているというケースも少なくないような気がします。心が暗ければ、見える世界も暗くなるかもしれません。遮光フィルターをかければ、世界像は黒く写ることにもなるでしょう。原因が世界の方であれ自分の方であれ、とにかくいまここは「真夜中」。

見えたものが気を惹くということはありません。見えないのですから。感覚できたのは、声。闇を壊したのは光ではなく、声でした。「そら、花婿だ。迎えに出よ」との声は、叫び声でした。おとめたちが登場します。この設定さえ知らないままに、私たちはいまこの物語に投げ込まれました。先入観をもたずに、この現場に出会ってください。

おとめたちは起きました。真夜中だから眠っていた、それは分かります。しかしこの暗闇の中で眠っていたのも当然に思えます。それとも、うっかり眠ってしまっていたのでしょうか。おとめたちは起きると、それぞれ持っていた火の台の準備をします。眠りこんで失敗したという先入観なしに読むと、当然のこととして眠っていたようにも見えます。

闇を照らす一人が必要だったのでしょう。ところが愚かなおとめたちがいました。光のために油が必要です。油がなかったようです。油があって光が現れるようにすれば、もう闇ではなくなります。私たちには、人間として有している体や心など、人たる器があります。けれども、それだけでは光りません。燃える炎をつくるのは、燃料たる油です。

おとめたちの一部はこの油がなぜかありませんでした。このともし火の目的は、やってくる花婿を迎えるためだったと書かれてあります。おとめたちの主人と言いますから、この迎えるホスト側の主人でしょうが、この主人から愚かなおとめたちは厳しい叱責を受けます。祝宴から永遠に閉ざされます。なんと極端で酷い仕打ちなのでしょう。

これを聞いて、私たちが震え上がったとします。油を買いにいくこのおとめたちが戻ってきたとき、油は手に入れたのでしょうか。買いに行ったそうですが。よく説教で、油は聖霊だなどと説明されますが、買いに行くという事態には当て嵌まりません。そして油のなさを責められているようで、最後には「目を覚ましていなさい」と警告されるとは。

油を携えていた賢いおとめたちもいました。でも目を覚ましていたという様子は感じられません。油をもっていても、「目を覚ましていなさい」はぶつけられて然るべき叱責なのです。そして真夜中に寝ていて何が悪いのでしょう。花婿を迎えるときに眠っていてはならない、そこに焦点を当てる必要があります。真夜中に、霊は覚めているべきなのです。